|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Die

Geschichte ›Jónas Blondal‹ als Comic zu bezeichnen,

ist eigentlich nicht ganz richtig. „Comic” kommt von

„Komödie”, doch ›Jónas Blondal‹

ist alles andere als komisch. Traurig ist diese Erzählung,

ernst und mahnend. „Tragödic” wäre Die Antlantik-Insel Island und ihre Bewohner bilden den geschichtlichen und kulturellen Hintergrund der Erzählung. An der Schwelle des 20. Jahrhunderts erlebte Island eine Zeit zunehmender Doch damit nicht genug. In der Geschichte Islands forderten auch

Katastrophen anderer Art immer wieder unzählige Opfer. Nur

wenige Jahrzehnte nach dem Ausbruch der Pocken im Jahre 1347 wütete

zwischen 1402 und 1404 die Pest, an der Mit den aufkommenden Bemühungen um die Unabhängigkeit

Islands gegen Mitte des 19. Jahrhunderts besserte sich die Lage

zusehends. Einer der wichtigsten Vorreiter in diesem Kampf war der

zumeist in Dänemark lebende Jón Sigurðsson. 1874 schließlich

stimmte das Althing, die Volksversammlung Islands, einer Verfassung

zu, die den Isländern mehr Selbstbestimmung zubilligte. Die

endgültige Unabhängigkeit als demokratische Republik erlangte

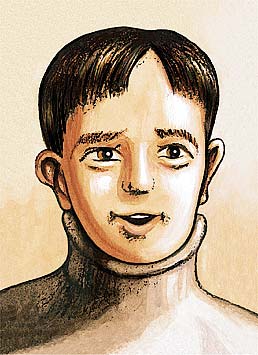

Island am Es ist das Jahr 1894. Ort des Geschehens ist Reykjavík, zur damaligen Zeit eine Stadt mit knapp 5800 Einwohnern. In der Eiríksgata, unweit des Hafens, lebt die Familie Blondal, Nachkommen norwegischer Einwanderer. Amalie und Ivar Blondal hatten ursprünglich drei Söhne: Sigurð, Grímur und Jónas. Zu Beginn der Geschichte sind jedoch zwei von ihnen bereits tot. Sigurð, ältester Sohn, war 1881, im Alter von acht Jahren, bei einem Bootsunglück ertrunken. Grímur, Zweitältester, erlag im jungen Alter von 15 Jahren einer schweren Krankheit. Mit seinem Begräbnis beginnt die Story. Jónas, 1882 geboren und zu diesem Zeitpunkt gerade zwölf Jahre alt, ist damit das einzige Kind, das den Blondals verbleibt. Unmittelbar nach dem Begräbnis, während die Trauergemeinde

Leichenschmaus hält, entbrennt ein heftiger Streit zwischen

den Eheleuten. Zankapfel ist niemand anders als Sohn Jónas:

Ivar Blondal, seit vielen Jahren erfahrener Walfänger, äußert

an jenem Abend erstmals den Wunsch, wenigstens einen seiner Söhne

in sein Handwerk einzuführen. So will es die Tradition –

selbst, wenn mittlerweile nur noch der jüngste Sohn dafür

in Frage kommt. Ivar ist bewusst, dass Jónas eigentlich noch

nicht das geeignete Alter hat. Dennoch plant er, ihn bereits auf

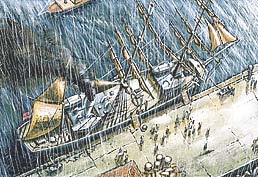

die nächste Fahrt mitzunehmen. Wie beschlossen, erscheinen Vater und Sohn schließlich am 5. Juni 1894 bei der örtlichen Heuerstelle in der Vesturgata. Auch hier zeigt sich Ivar Blondal weiter unbeeindruckt, als der Sachbearbeiter Bedenken gegen das Vorhaben mit dem Zwölfjährigen vorbringt. Wie geplant, lassen sich Ivar und Jónas für die ›Eiríkur Rauði‹ einschreiben, einen in Reykjavík stationierten Walfänger, der unter norwegischer Flagge fährt. 13. Juli 1894: Der Tag der Abfahrt ist herbeigekommen. Jónas

bekommt schnell einfache Arbeiten an Bord zugewiesen, und so vergeht

die erste Zeit, ohne dass etwas Außergewöhnliches geschieht.

Das Ende Magnus Hasund, dem Kommandanten der ›Eiríkur Rauði‹, entgeht es nicht, dass sich Jónas unter den Gegebenheiten an Deck zunehmend unwohl fühlt. Gedankenversunken, fast teilnahmslos steht der Junge immer öfter an der Reling und spricht mit seinem „Freund” ›Finn‹, einem Buckelwal-Kalb, das das Schiff seit der Tötung der Mutterkuh unaufhörlich begleitet. Um ihn etwas abzulenken, sorgt Kommandant Hasund schließlich dafür, dass Jónas Arbeit unter Deck bekommt. Dort unten, in den schlecht beleuchteten Räumen, entdeckt er noch am selben Tag ein Beil, das er heimlich mit in seine Kabine nimmt. Was Jónas mit dieser „Waffe” vorhat, wird kurz

darauf klar: In der Vollmondnacht vom 16. auf den 17. August verlässt

er unbemerkt seine Kabine und schleicht zum Bug des Schiffes. Dort,

bei den Gerätetruhen angekommen, versucht er, seine kindlichen

Vorstellungen von Sabotage in die Tat umzusetzen. In seiner Naivität

meint er, die Wale retten zu können, indem er das Fanggerät

zerstört. Seine Kraft reicht jedoch nicht einmal aus, die Harpunen

auch nur zu bewegen. In seiner Wut und Enttäuschung wendet

er sich daraufhin den Fangseilrollen zu und schlägt mit dem

Beil zwei Harpunenleinen – kaum sichtbar – an ihrer

Verankerung durch. Eine Verzweiflungstat ohne wirklichen Effekt

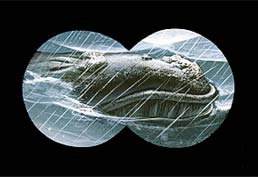

... wie man denken mag. An diesem Punkt angekommen, nimmt ein übles Schicksal seinen Lauf: Während sich Jónas in Todesangst an das Waljunge klammert und um sein Leben ringt, nehmen Ivar Blondal und dessen assistierender Seemann Halldór Kvalstad verschiedene Wale ins Visier. Wegen des starken Wellengangs verpassen sie aber wiederholt günstige Schussgelegenheiten. Schließlich fällt der Schuss, doch er verfehlt sein Ziel und trifft ins Wasser. Als sich das Harpunenseil plötzlich, wie von Geisterhand, zu spannen und abzurollen beginnt, schauen die verwunderten Männer durch das Fernglas. Was sie sehen, ist ein Anblick des Grauens: Ivar Blondal hat seinen eigenen Sohn erschossen. Verbunden durch eine Harpune, stirbt Jónas zusammen mit seinem „Freund” ›Finn‹. Regungslos, starr vor Entsetzen, fast unfähig, sich zu bewegen,

stehen die Männer an Deck. In dieser lähmenden Fassungslosigkeit

bemerken sie zu spät, dass sich das Fangseil gänzlich

abrollt und dessen Ende, über mehrere Führungsrollen hinweg,

von Bord fällt – Jónas selbst hatte es in der

Nacht zuvor durchgeschlagen. Mit diesen Worten beginnt der Comic. Und entsprechend endet er. ›Jónas Blondal‹ ist eben nicht nur eine Geschichte über einen isländischen Jungen. Es ist eine Geschichte über den Walfang und über die ethischen Fragen, die er aufwirft. Einer so ernsten Thematik gewidmet, kann und muss diese Erzählung nicht erheiternd sein. Es ist sicher wahr: Eine Story ohne guten Ausgang richtet sich nicht nach einem der gängigsten Erfolgsrezepte. Für Geschichten mit reinem Unterhaltungscharakter mag ein trauriges Ende auch tatsächlich abträglich sein. Kommt dagegen eine dokumentarische Note hinzu, wird die Botschaft dadurch eher noch unterstrichen – erfolgreiche Geschichten wie ›Das Boot‹ (verfilmt 1981, nach einem Roman von Lothar-Günther Buchheim) oder ›Zeit des Erwachens‹ (nach dem gleichnamigen Roman von Oliver Sacks, verfilmt 1990) zeigen dies ebenso deutlich wie ›Rain Man‹ (geschrieben von Ronald Bass und Barry Morrow, verfilmt 1988) oder ›Der Sturm‹ (Roman von Sebastian Junger, 2000 als Film erschienen). ›Jónas Blondal‹ hat eine dokumentarische Note.

Ob diese Story ohne Happy End bestehen kann, bleibt die Entscheidung

ihrer Leser. Natürlich hinterlässt ein tragisches Finale

oft das unbefriedigende Gefühl der Hilflosigkeit und Enttäuschung.

Dennoch: Tiefgründige Geschichten beeinflussen das Denken meist

nachhaltiger als Unterhaltung der trivialeren Art. ›Jónas

Blondal‹ will zum Nachdenken anregen. Eine Auseinandersetzung

mit dem Thema Walfang hat Ernsthaftigkeit verdient (siehe hierzu

auch unter über die Geschichte › Botschaft des Comics).

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||